»Auf den Spuren von Lotte H. Eisner – Eine fotografische Reise durch Berlin bis nach Paris« (AT)

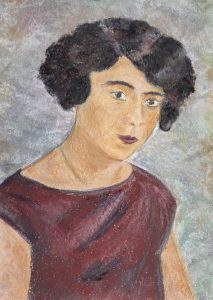

Lotte H. Eisner (1896–1983) gehört zu den wichtigsten und in Europa zu den bekanntesten deutsch/französischen Filmkritikerin ihrer Zeit. Mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten musste sie fluchtartig ihr bis dahin geliebtes Vaterland verlassen. In dem Foto-Essay begibt sich der Fotograf, Kurator und Museologe Benjamin Ochse auf eine visuelle Spurensuche zu Lotte H. Eisners frühen Leben und Orten ihres Schaffens, von Berlin über München und Rostock bis zu ihrer Flucht aus Berlin vor den Nationalsozialisten im Frühjahr 1933 nach Paris. Lotte H. Eisner gilt als eine der ersten Filmkritikerinnen im Deutschen Reich, wenn nicht sogar in Europa. Sie wurde 1886 in eine gutbürgerliche Familie in Berlin-Tiergarten hineingeboren und wuchs in sorglosen Verhältnissen auf. Ihr Vater war ein jüdischer Kaufmann, ihre Mutter stammte ebenfalls aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Lotte H. Eisner studierte Kunstgeschichte, Alte Geschichte und Archäologie in Berlin, Freiburg, München und Rostock. Die Archäologie und Abbildungen auf antiken griechischen Vasen brachten sie zum Film. Ab 1927 schrieb sie Kritiken und Reportagen für den Film-Kurier in Berlin, die damals renommierteste deutsche Filmzeitschrift. Nach ihrer Flucht nach Paris und ihrem Leben im Untergrund während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich wurde sie nach der Befreiung Frankreichs Chefkonservatorin der Cinémathèque française und zählte zu den wichtigsten Persönlichkeiten in der Filmgeschichte. Sie machte sich besonders verdient beim Aufbau des Filmmuseums in Paris.

Bekannt wurde Lotte H. Eisner vor allem durch ihr Buch »Die dämonische Leinwand«, durch die Herausgabe des »Fischer-Lexikon Film Rundfunk Fernsehen« sowie ein Buch über den Schauspieler und Filmregisseur Fritz Lang. Posthum erschien 1984 in Frankreich ihre Autobiographie mit dem Titel »Ich hatte einst ein schönes Vaterland«.

Basierend auf ihren Memoiren, die 1988 in Deutschland veröffentlicht wurden, wurde erstmals eine historische und zeitgenössische fotografische Recherche durch Berlin unternommen. Es wurde der Versuch unternommen, die Orte in Berlin wiederzufinden, die Lotte H. Eisner in ihren Memoiren beschreibt, es wurden die Straßen, Plätze, Wohnhäuser und Gebäude in ihrem gegenwärtigen Zustand fotografisch dokumentiert, sofern diese noch existieren, und mit historischen Aufnahmen verglichen und beschrieben. Falls die Plätze und Gebäude im Zweiten Weltkrieg oder später zerstört wurden, wurde der aktueller Zustand beschrieben und mit Lotte H. Eisners Memoiren vergleichen. In dem Fotoessay in der Ausstellung werden die Lebensorte mit Vergleichsquellen und historischen Fotografien den eigenen Fotografien gegenübergestellt.

Künstlerstatement

Die Aufnahmen sind im Rahmen meiner künstlerischen Forschung meist flüchtig entstanden – als Teil einer Spurensuche nach Vergangenheit und Gegenwart oder nach dem, was von dem, was bis 1933 sichtbar war, noch übrig geblieben ist nach dem Zweiten Weltkrieg und der Zerstörung im Krieg und weit darüber hinaus.

Manche der Aufnahmen wirken wie beiläufig entstandene private Momentaufnahmen. Dennoch wurden Jahreszeit, Standort, Tageszeit sowie der Sonnenstand bewusst und mit bedacht gewählt. Auf den Bildern sollten keine blühenden, farbintensiven Bäume, keine harten Schatten und keine Elemente erscheinen, die von der künstlerischen oder inhaltlichen Kernidee des Projektes ablenken könnten.

Zugleich war es nicht mein Ziel, professionelle Architekturaufnahmen zu schaffen, diese hätten die Metaebene überlagert und den Fokus des Betrachtenden verschoben. Einige Bilder zeigen Nachtansichten, auf denen Gebäude nur noch als Konturen mit leichten Schatten erkennbar sind; wenige Lichter im oder vor den Bauten deuten auf eine noch vorhandene Nutzung hin.

Wenn Menschen auf den Bildern zu sehen sind, war ihre Anwesenheit meist zufällig. Sie stehen sinnbildlich für das Weiterleben, trotz der düsteren Vergangenheit, der Zerstörung und dem Leid durch den Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg und die Teilung der Stadt.

Benjamin Ochse, 2025